PDCAとは?意味・例文・使い方をやさしく解説

目次

PDCAとは?意味と4つの流れを解説

PDCAとは、仕事の質を高めるための「くり返し型の行動手順」です。

段階的に考えて動くことで、ミスを減らし、改善につなげられます。

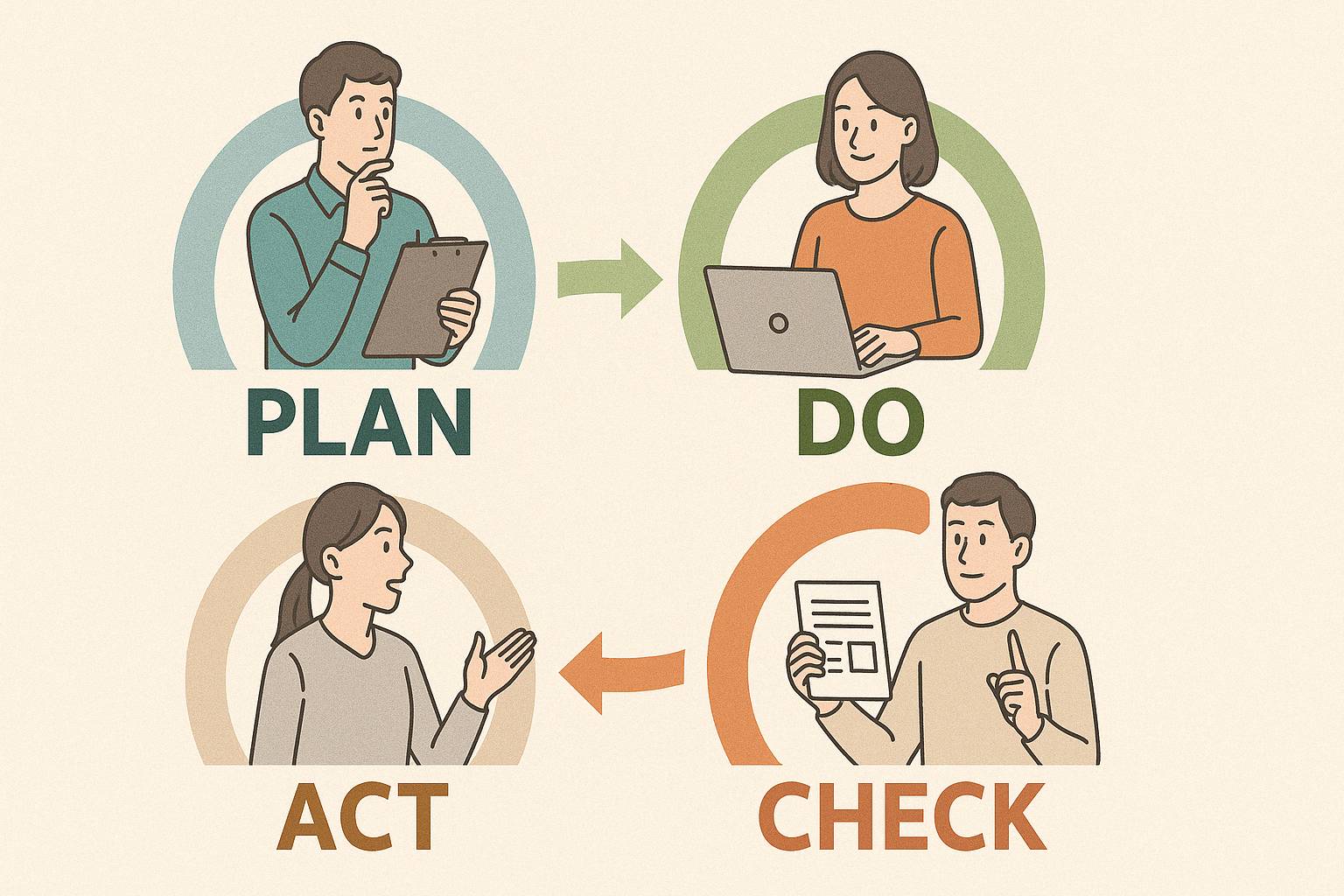

PDCAは、以下の4つの段階から成り立っています。

- Plan(計画):目的と手順を決める

- Do(実行):計画にそって行動する

- Check(確認):結果をふり返って見直す

- Act(改善):問題点を修正して次へ生かす

たとえば、売上目標を立て(Plan)、営業活動を行い(Do)、成果を確認し(Check)、改善策を実施する(Act)という流れです。

この一連の流れをくり返すことで、仕事の進め方が少しずつ良くなります。

PDCAとは?ビジネスでの使い方と例文

PDCAは、日々の業務の中で自然に取り入れられていることも多くあります。

特に目標管理や業務改善でよく使われます。

たとえば、こんな使い方があります。

- 毎月の訪問件数を目標として立てる(Plan)

- 実際に顧客を訪問する(Do)

- 結果と目標を比べる(Check)

- うまくいかなかった原因をふり返り改善する(Act)

また、会話の中でも以下のような使い方をします。

- 「まずは小さくPDCAを回してみよう」

- 「Checkがあいまいだったから、改善につながらなかったね」

このように、PDCAは単なる理論ではなく、現場で生きている考え方です。

PDCAとは?類語と対義語も紹介

PDCAに似た表現や、反対の考え方を知っておくと、より深く理解できます。

類語(近い考え方)

- OODA(観察→判断→決定→行動)

状況の変化にすばやく対応する場面に向いています。 - CAPD(確認→計画→実行→改善)

すでに実行されている業務の見直しに使われることがあります。

対義語(反対の考え方)

- 行き当たりばったり:計画なしに動き、振り返りもしない

- 思いつき主義:理由や根拠を考えずに進めるやり方

PDCAは、しっかり考えて動くことを重視します。ですが、状況に応じて柔軟に使い分ける視点も大切です。

PDCAとは?間違いやすい誤用例と注意点

PDCAは便利ですが、形式だけにとらわれると、逆にうまくいかなくなることもあります。

ありがちな誤用は次の通りです。

- Doだけで終わってしまう

→ 計画や確認がなく、ただ行動して終わる - Checkが自己流

→ 客観的なふり返りができず、改善点が見えない - Actが「なんとなく」の改善で終わる

→ 課題がはっきりしないまま、次の行動に移る

たとえば、「前より頑張った気がするからこのままでいい」と考えるのは、Checkがあいまいな例です。

PDCAを有効に使うためには、「すべての段階に意味を持たせる」意識が重要です。

PDCAとは?実際のビジネス事例で理解

実際に働く現場では、PDCAがどのように使われているのでしょうか。

職種ごとに具体例を見てみましょう。

営業職の事例

- Plan:月間目標と訪問計画を立てる

- Do:お客様へ提案・訪問活動を行う

- Check:達成率や商談内容を確認する

- Act:次回の提案方法を見直して改善する

商品開発・企画職の事例

- Plan:新しい商品の企画書を作る

- Do:試作品の作成やテストを進める

- Check:アンケート結果や試用データを分析する

- Act:改善点を取り入れて再度提案する

このように、PDCAはどんな職種でも役立ちます。使い方を知っておくだけでなく、実際の仕事の中で「意識して回す」ことが大切です。

コメント